这本记录传奇故事的书获央视推荐

作者: 发布时间:2020-11-02 浏览次数:2346

中央电视台科教频道《读书》栏目于10月30日至11月1日,连续3天,带大家阅读我社图书《刀锋上的行走》。

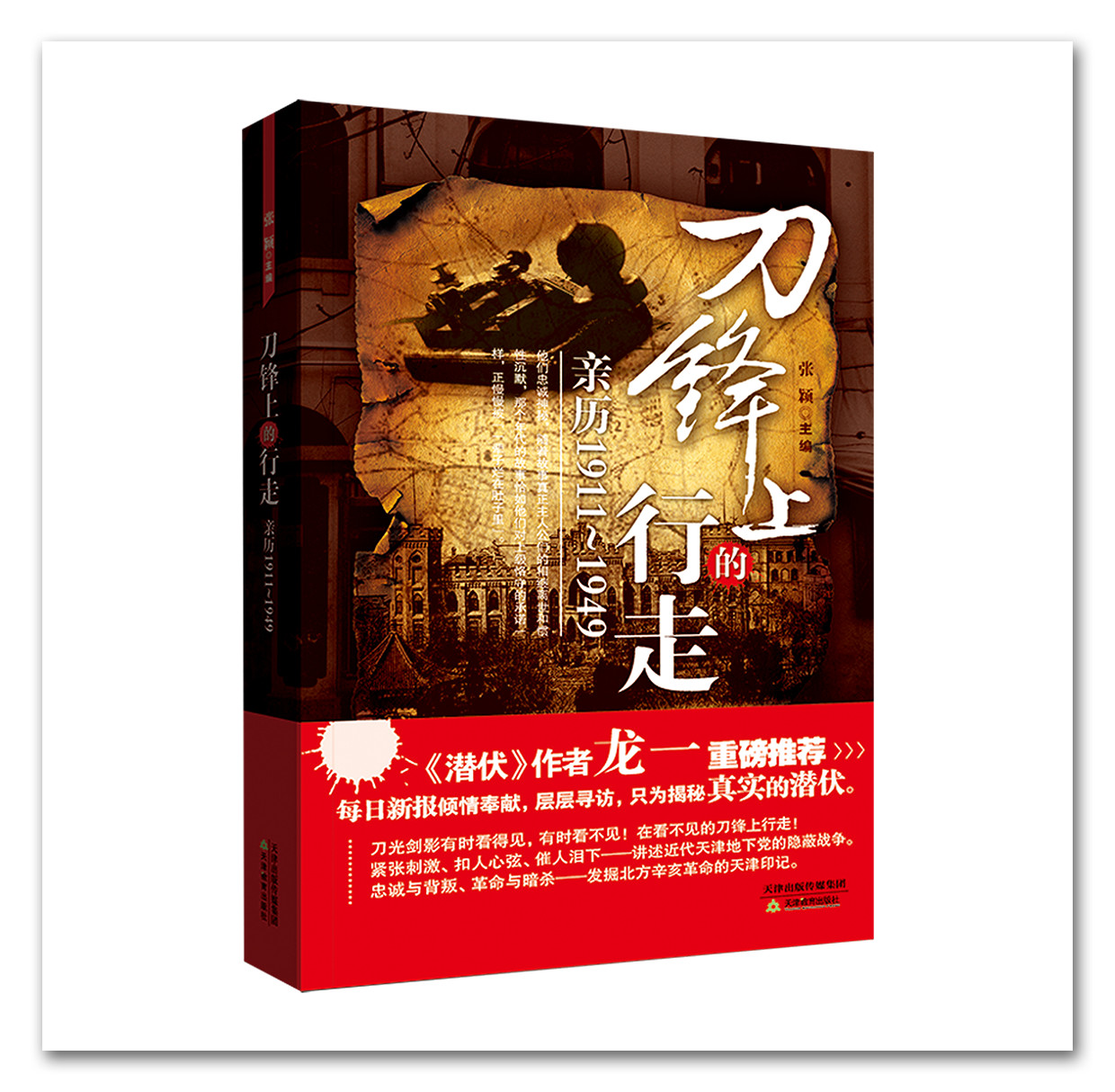

《刀锋上的行走——亲历1911-1949》

张颖 主编

在革命年代,有这么一批人,他们忠诚、神秘,平凡又充满传奇色彩。

他们隐藏的秘密随着生命的逝去被“烂在肚子里”。

他们在看不见的刀锋上行走,为革命能取得最终胜利而鞠躬尽瘁。

近年来,以他们为原型的影视剧炙手可热,许多角色成为荧幕中的经典。

经典作品里的绝大多数人物,都是风华正茂的有志青年。他们曾鲜亮地爱过、活过、奋斗过。

相比影视剧,原型人物的故事更加生动曲折。

《故事里的中国——永不消逝的电波》剧照

去年,在一档文化类节目中,演员胡歌和刘涛合作,再现了经典作品《永不消逝的电波》。通过滴滴答答的电波声,观众跨越时空,与先烈对话。

1958年版电影《永不消逝的电波》剧照

这部经典作品拍摄于1958年,由八一电影制片厂制作,是新中国第一部反映我党隐蔽战线工作者的电影,讲述了主人公李侠用无线电波传送秘密情报,牺牲了宝贵生命的故事。

戏中,李侠与何兰芬假扮夫妻传递情报,白日黑夜双重身份,让他们在信仰和现实之间锤炼出一种血色浪漫。

他们的原型是李白与裘慧英。在历史上,这类夫妻档也不少。

天津就有这样一对因革命结缘的夫妻,他们就是王士光与王新。

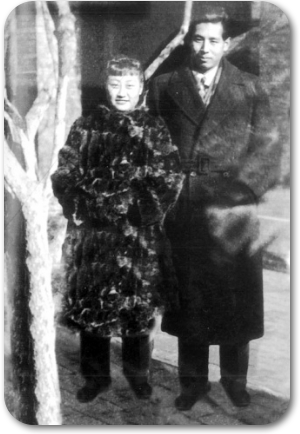

(王士光、王新,图片原载于《中国青年报》)

1938年,17岁的王新已是一名中共地下党员。有一天,她突然接到组织任务,要与一个素未谋面的陌生人假扮夫妻,共同在天津建立地下电台。她只知道“丈夫”王士光是清华大学电机系的高才生,大她6岁,在“一二·九”运动中表现积极。

他们的初次见面,被安排在一家名为颐和园的旅社里。

门开了,一个脸色苍白、头发乱得就像倒伏的麦子的男人出现在面前。王新一惊,失手把杯里的茶水泼了一身,心里的想法是:“怎么和刚从监狱里出来的一样。”

王新没好意思表现什么,王士光看着面前扎着小辫子的姑娘却脱口而出:“这么小!”

(摘自图书《刀锋上的行走——亲历1911-1949》)

之后,俩人在一栋名为伊甸园的房子里生活。

接下来的场景几乎和电影《永不消逝的电波》中展现的一模一样:在这幢三层小洋楼的楼顶,每天凌晨一两点钟的时候,王士光开始工作。三伏天的夜晚,别人都在屋外挥舞着蒲扇,他却躲在屋子里,把门窗捂得严严实实,用绒布把发报机的电键包起来,聚精会神地发报收报。

王新唯一的娱乐就是在阳台上跳绳,这是表示安全的信号。下班回来,望着“妻子”在阳台上蹦蹦跳跳,王士光的心才踏实。

(摘自图书《刀锋上的行走——亲历1911-1949》)

一次,王士光持续高烧,王新日夜守护让他很是感动。

终于有一天,王新忍不住了,问王士光:“你的‘三无’怎么样了?你为什么吞吞吐吐地不回答,为什么还脸红?你要老实交代。”

王士光大胆地说:“因为有了你。”

“夫妻”俩人谈话的“三无”指的是“婚否、有无对象、有无目标”。王士光大胆的回答,终结了他的“三无”。

(摘自图书《刀锋上的行走——亲历1911-1949》)

1938年底,俩人从假夫妻正式结为真伴侣,次年儿子降生。

他们的儿子出生后一个月就被接到北京爷爷家生活,在8岁前从未见过爸爸。

1939年8月,因战争形势变化,夫妻二人各自随部队转移,彼此失去联系。不久,王士光听到王新牺牲的消息。

在革命年代有个不成文的规矩,夫妻俩如果3年没有任何音信就可以再成家。据说,当时给时任晋冀鲁豫军区、华北军区通信处副处长的王士光介绍对象的不在少数,但他的回复都是“不考虑”。

终于,通过报纸上刊登丈夫的模范事迹,王新从牡丹江来找王士光。1947年底的一天,王新回到王士光身边。

见面时,两人一时竟没有话说,沉默了片刻,王士光才激动地说:“我可以抽烟吗?”王新向来注重仪表,也从不抽烟,这时用颤抖的声音回答:“也给我一只烟”。

(摘自图书《刀锋上的行走——亲历1911-1949》)

(1975年王士光与妻子王新的合影,图片原载于《中国青年报》)

历经磨难,往后余生,他们不再分离,白首偕老共度此生。

据他们的女儿王更讲述,父亲在生命的最后一刻已经无法发声,拉着她的手,用尽全力张大嘴巴,口型表现出四个字——照顾妈妈。

(1948年秋王士光、王新在白沙镇与大女儿的合影,图片原载于《中国青年报》)

电波永不消逝,爱情永不改变。

王新九旬高龄时,嘴里偶尔会念念叨叨,“他一见我就说我小……”,那是70多年前丈夫王士光第一次见到她时说的第一句话。

这段故事选自我社出版的《刀锋上的行走——亲历1911-1949》。

作者通过寻访在近代天津做出重要贡献的革命先烈的后人、部下和仍然健在的当事人,考证出了众多先辈在津工作、生活的地址,以及在这些地方发生的真实事件的来龙去脉,讲述革命时期鲜为人知的故事,记录革命先辈的丰功伟绩,挖掘他们在重大历史关头亲身经历的、与天津有关的、生动鲜活的传奇故事,把惊叹与敬佩,心酸与感动,化成一腔炙热的情感,融化在字里行间。

《读书》栏目视频链接:《刀锋上的行走 亲历1911-1949》

津公网安备 12010102000460号 津ICP备17005041号-1

津公网安备 12010102000460号 津ICP备17005041号-1